CADで寸法を記入していくのは簡単なので、ついつい直列でたくさん寸法を並べてしまいがち。

そうすると、目的の場所が基準からどれくらいの距離にあるのかを、何度も足し算をして出す必要があります。

計算機でやればすぐ出来る計算でも、頭の中で暗算をすると結構間違えてしまうものです。

多分コレは私だけではない……ですよね。

そうした間違いが発生しやすい図面を描くのは、なるべくなら避けた方が良い、というのが前回の話でした。

ただし、だからと言って、基準の芯から全ての位置を計算しないで出せるようにするのは難しいです。

それをやる為には、寸法線を並列にたくさん並べていく必要があるし、そもそも図面内にそんなスペースはありません。

何事もほどほどが大事なんです。

ということで、見やすさと計算させない図面という両方のバランスを考えながら作図をする必要があるということです。

まあこうやって書くだけなら簡単なんですけど、実際にやるのは結構難しいんですよね。

さて、今回は先程少し話が出た「並列寸法記入」をする場合の、基本的なお約束について考えてみましょう。

●並列記入する場合は間隔を合わせる

並列寸法というのは、そのまんまですけど、寸法を2段とか3段に重ねて記入するやり方です。

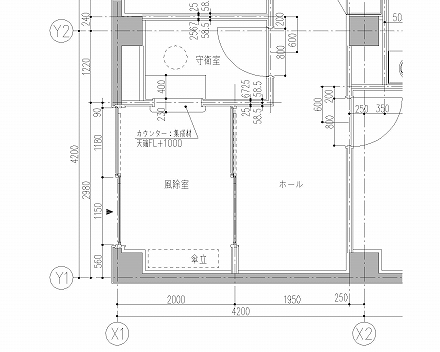

言葉だと分かりにくいですけど、図面で見るとすぐに分かります。

一番左が通り芯の寸法、中央が壁芯の押さえ、右側が建具の寸法押さえという感じで、3段に並列記入されています。

なぜ、わざわざ並列に寸法を記入するのかというと、その理由は幾つかあって、大抵の場合は以下のどれかになるはずです。

・寸法線を1列で記入すると計算が大変な場合

・種類が違うモノを押さえる場合

・通り芯とそれ以外で分ける場合

先程も書きましたが、この並列寸法記入を使いすぎると、逆に見づらい図面になってしまうという問題があります。

もちろん直列寸法だけだと計算が必要になるので、程よいバランスで並列寸法を使っていく必要がありますが……

そのあたりはセンスで判断するしかない部分もあります。

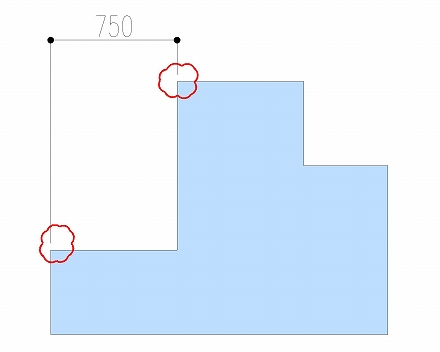

ただ、並列寸法を記入する場合には、寸法線同士の間隔を揃えておく方が見映えが良くなる、ということは覚えておいた方が良いです。

文字の高さは2.5mm程度ですから、寸法線の間隔は4mm~5mm程度で決めておくことをお勧めします。

図面の中でそのルールを統一すると、完成した図面がスッキリして、見映えが結構変わってきますよ。

■細かい話だけど

ただし、この寸法間隔の話については「細かい話過ぎるだろう」と感じる方がきっといると思います。

細かいことは事実ですから、これくらいは図面を描くプロとして当たり前です、とは書けません。

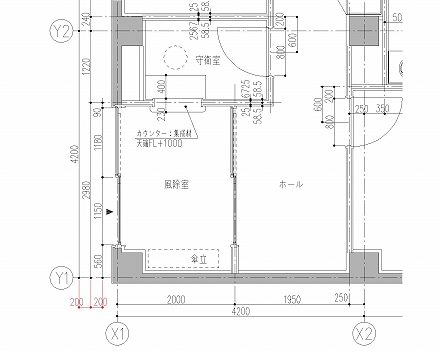

これは実際の仕事でもそうで、私は仕事で作図する図面もこのルールを守って作図しています。

こんな感じに。

だけどこれは実行するのにそこそこ手間がかかるし、人によってはかなり時間のロスになる場合もあります。

作業時間に影響が出そうな細かい拘りについては、私は人に強制をしないというスタンスをとっています。

私に場合も少し手間がプラスになっているので、出来ればやらない方が早いのは事実なんですけど……

少しの手間を掛けるだけで、完成した図面が締まって見えるのなら、やる価値はあるんじゃないか。

そう思うので、このサイトでは遠慮なく細かい話を書かせてもらいました。