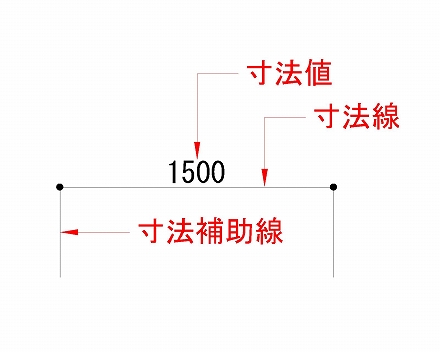

見やすい図面を描く為には、図面内に記入されている線と寸法値が重ならないようにしておく。

寸法記入の基本的なルールは何か、という話の中で、前回はそんなポイントを取り上げてみました。

図面に描かれた線には、1本1本にそれぞれ意味があるもの。

それは寸法値や文字も同じで、意味と意図があってそこに記載されている訳ですから、読めなくては意味がない。

これはもう図面の大前提と言っても良いんじゃないか、と思うくらい重要なポイントだと思います。

今回はちょっと似たような話ですが、寸法値の自動配置が引き起こす状況についてもう少し考えてみましょう。

●寸法値同士も重ねない

前回は寸法値と図面要素を重ねると読みづらいから、出来るだけ重ねないようにしょりをする、という話でした。

今回も同じような話ですが、寸法値の自動配置をすると、寸法値同士も重なって読めなくなってしまうんです。

文字と線であれば、何とか頑張れば読めることもありますけど、寸法値と寸法値の場合はそれがほぼ不可能。

なので、出来れば移動するとかいうレベルの話ではなく、寸法値同士の重なりは必ず調整をしておきましょう。

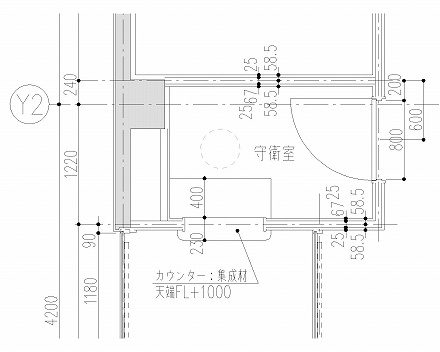

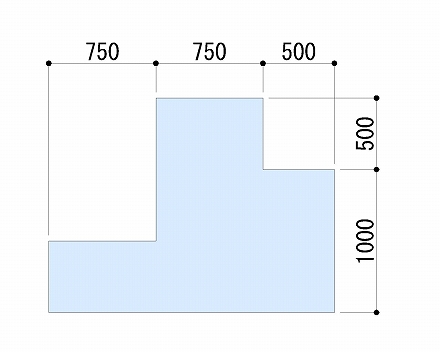

図面で具体的な例を挙げると、こんな状態。

狭い間隔の寸法を並べて記入するという作業は、図面を描いていれば必ず行う作業になるはずです。

それが全てこの状態になっていたら、きっと図面を見て仕事をする人は怒ると思います。

数字が読めない図面なんて図面とは言わない、と。

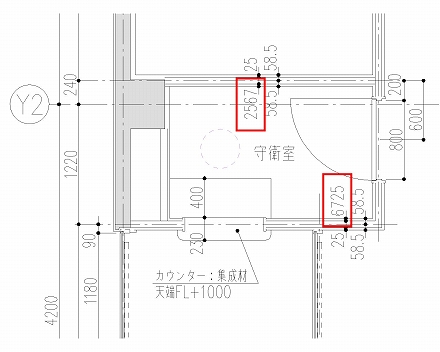

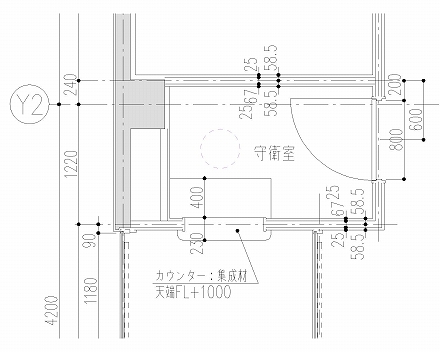

そんなことを言われるのは図面のプロとして恥ずかしいことなので、このように寸法値を調整しておきましょう。

こうすれば狭い間隔の寸法でも数字が見えるので、余程の事がない限りは大丈夫だと思います。

●寸法値が並ぶ場合は縦位置をずらす

寸法値同士の重なりを調整する時に、出来れば注意しておきたいポイントがひとつあります。

それは、調整した寸法値を横に並べすぎないこと。

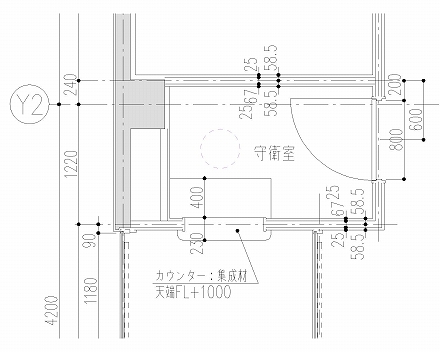

なぜそれがダメなのかというと、以下の図面を見て頂ければそれが分かると思います。

二桁の寸法値を横に綺麗に並べてしまうと、どこで寸法値が切り替わっているかが分かりにくいんです。

本当は25mmの寸法値と67mmの寸法値になっているけど、上図の状態ではそれが全然伝わらない。

まあある程度想像力を働かせれば、寸法値が三桁、例えば256mmのはずがないことは分かります。

ただし、その判断も「大きさ的に256mmではないよな」みたいな考えで、当然確信を持つことが出来ません。

こうした数値の間違いは、後々で大きな影響を与える場合もあるので、このように段差を付けた表現をお勧めします。

どちらの表現であっても、別に図面として間違っているから全然ダメ、という程の話ではありません。

でも、図面を見る側としては、どちらの図面が読みやすいかどうか、間違えにくいかどうか。

これが問題なんですよね。

見やすい図面を描くことを意識するのなら、そうした細かい部分に気を遣っていく必要があります。

ちょっと面倒な感じもありますけど、完成した図面のクオリティは全然違うので、ぜひ覚えておいて頂ければと思います。