前回は、図面を構成する上で非常に重要で、かつ数が多い要素である寸法線について考えてみました。

どうやって寸法線を入力すると見やすい図面になるのか、というのは経験によって少しずつ身に付いて来るものです。

経験を積むことに近道はないですから、地道に経験を積んでいくしかない、というのが正直なところ。

今は経験がないから出来ないのは当たり前、ではなく、出来るだけ色々なことを吸収する姿勢が大事です。

ただ、こうした経験を積むのは時間が掛かりますが、それでも何も手を打てないかというと、そうでもない。

「これをしたら図面は確実に見やすくならない」というポイントは、挙げていくと結構な数あるんです。

というのを前回色々と項目だけを挙げてみました。

そうした「これはNG」みたいな要素であれば、経験を積んでいなくても、ある程度は守ることは出来ます。

単純にNG項目を覚えておき、それを作図の際に極力やらないように気を付ければ良い訳ですから。

もちろんこれは「出来るだけそうする」という感じであって、「何が何でも」というニュアンスではありません。

頭をガチガチに固くして「これを守らないと図面じゃない」みたいなスタンスで臨むのは危険です。

これから前回挙げた項目を、個別にもう少し詳しく説明していきますが、そんな気持ちで読むのが良いんじゃないかと思います。

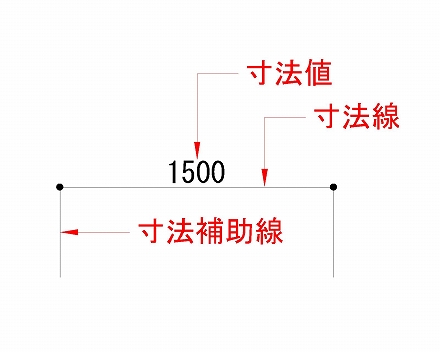

●寸法値と図面要素は重ねない

CADで寸法を記入すると、設定にもよりますが、寸法値は基本的に寸法線の中央に配置されます。

自動的に中央に配置してくれる機能はCAD特有のモノで、慣れると当たり前になってしまいますが、便利な機能です。

自分の手で図面を描く場合には、何となく中央かな、というあたりに自分で文字を書く訳です。

でもCADなら自動で中央に、しかも数値も自動計測して記入してくれますから、非常に楽ですよね。

なんだか手描きの時代に較べて怠けている気がしてきます。

まあ実際にはCADはCAD特有の苦労があるので、全然楽をしている感じでもないんですが。

とにかく自動で中央に配置してくれる機能は便利なんですけど、どんなに狭い間隔の寸法にもそのルールを適用します。

これが問題なんですよね。

もちろん設定で調整出来る訳ですけど、何ミリ以下の狭い寸法では寸法値を左側に移動して、という細かい設定は難しい。

臨機応変に判断というのは、CADというかコンピュータ全般が苦手とする分野ですから、そこは人間がやらなくてはいけません。

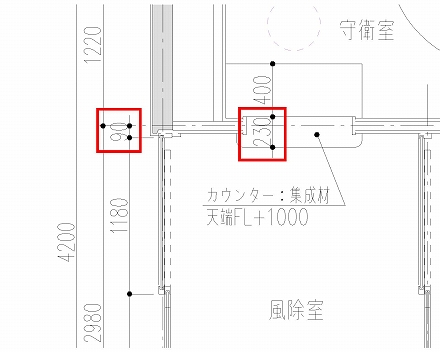

例えば特に寸法値を移動しないままの状態だと、このような図面が印刷される事になります。

赤い四角で囲った2箇所は、寸法の間隔が狭い為、寸法値と他の線が微妙に重なってしまっています。

これはまだマシな方ですから、読めなくもない状態ではあります。

でも、A3版に縮小して印刷した場合などで、結構読みづらくなってしまうことが考えられます。

そうならない為にも、作図する我々が一手間かけて、寸法値を移動しておくのが良いんじゃないかと思います。

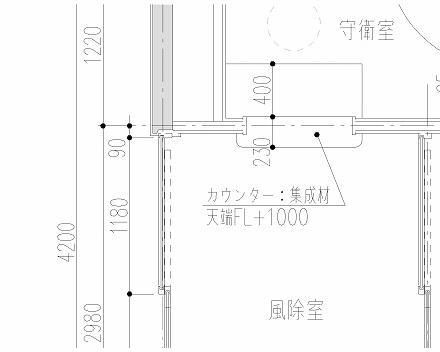

寸法値を移動するとこんな感じになります。

図面内に記入された寸法値というのは、ちょっと動かすだけで結構読みやすくなるものです。

一手間かけると言っても、ほんの少し寸法値を移動するだけの話です。

かける手間の割には、図面の見やすさは結構アップするので、フォローする価値のある作業だと私は思っています。

どんなに正確な図面を描いたとしても、記入されている寸法値を読み間違えるだけで大きな間違いに発展します。

まあこれは極端は話ですけど、少しでも読みやすい図面を心がけるなら、やっておいてもいい作業だと思います。